「英語の時間になると、ちょっと元気がなくなる」「宿題の英語だけ、やたら後回しにする」そんな小さな変化に、心当たりはありませんか。

小学校で英語が必修になって以降、「英語が楽しい!」と感じる子がいる一方で、早い段階から苦手意識を持ってしまう子も少なくありません。

そのままにしておくと、「英語=できない」「自分には向いていない」という思い込みが、中学・高校まで続いてしまうこともあります。

この記事では、小学生の英語嫌いが増えている背景を整理しながら、家庭でできること、そして英語を好きなまま伸ばすための選択肢について、わかりやすくご紹介します。

小学校での英語授業は楽しめている?

英語教育が必修化されて5年。今の小学生たちは、本当に英語を楽しんでいるのでしょうか?

ここでは、実際の調査結果をもとに、子どもたちの本音をひも解いていきます。

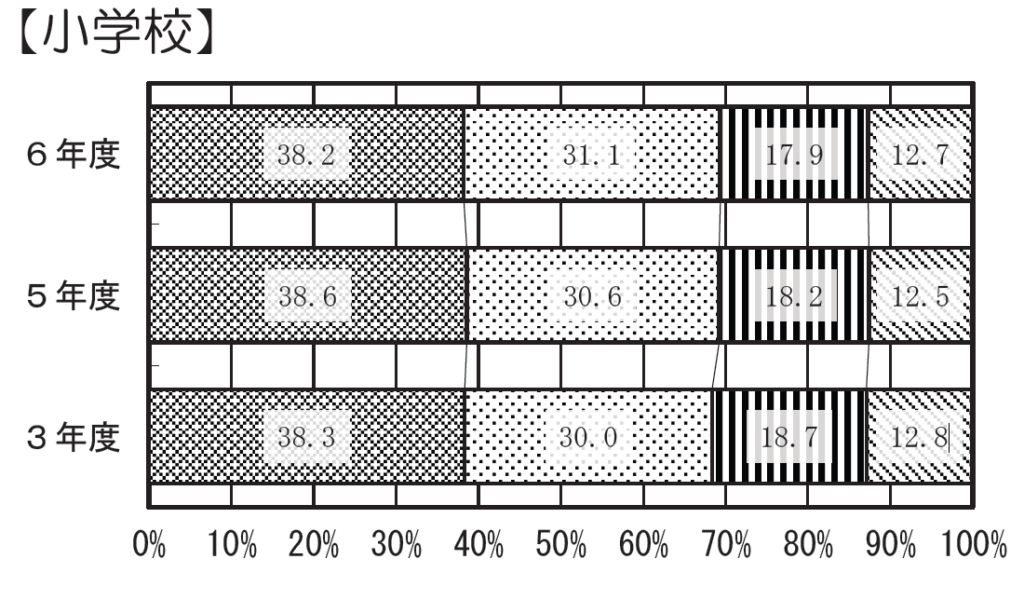

英語が「楽しい!」と感じる子は約75%

文部科学省が実施した「令和6年度全国学力・学習状況調査」によると、英語の授業や活動の時間を「とても楽しい」「まあ楽しい」と感じている小学6年生は、全体の69.3%を占めていました。

出典: 令和6年度全国学力・学習状況調査│国立教育政策研究所

この数字から、多くの子どもたちが英語の授業をポジティブに受け止めていることがうかがえます。

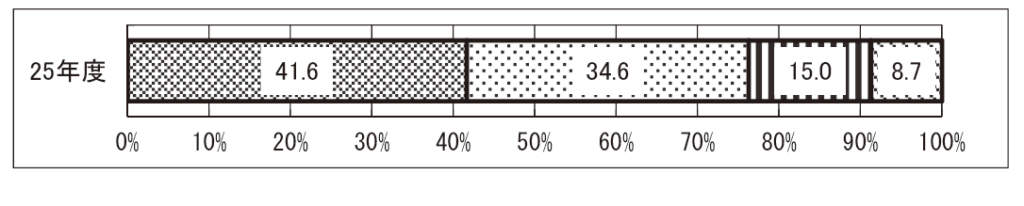

一方で、平成25年度の同調査では、英語が「楽しい」と答えた割合が76.2%。それに比べて、約7ポイントの減少です。

出典:平成25年度全国学力・学習状況調査│国立教育政策研究所

この変化は、英語教育が「必須」となったことで、授業内容にプレッシャーを感じている子どもが増えたことも一因かもしれません。

「楽しい」と感じている割合は依然として高いものの、その裏側には見過ごせない変化もあるようです。

英語が「楽しくない」と感じる子も約30%

前述の調査では、「あまり楽しくない」「まったく楽しくない」と答えた子どもたちも、全体の約30%にのぼっています。

つまり、1クラスあたり3人に1人は「英語が苦手」と感じている計算になります。

この背景には、授業のスピードや内容が合わなかったり、「書く」「読む」といった新たな学習スタイルへの戸惑いがあったりと、さまざまな要因が考えられます。

また、以前は遊び感覚で親しんでいた英語が、「勉強」として位置づけられるようになったことで、純粋に楽しめなくなった子もいるのかもしれません。

英語教育がより本格化する中で、子どもたちの感じ方にも少しずつ変化が生じているようです。

英語嫌いの子どもが増えている3つの理由

「英語の授業、なんだか難しい…」

そう感じる子どもたちが増えている理由には、学習環境や教育内容の変化が大きく関係しています。

ここでは、特に大きな3つの要因を見ていきましょう。

小学校で習う英単語が多すぎる

現在の小学校では、卒業までに約700語もの英単語を学ぶことになっています。

以前は600~700語とされていましたが、2024年の教科書改訂により、さらに増加。教科書によっては800語近く掲載されているものもあるようです。

これは、中学校の英語学習への準備を意識した流れでもあります。

中学生になると、1,600~1,800語程度の英単語を学ぶことになります。

その負担を軽くするため、小学生のうちからできるだけ多くの単語に触れるようにしているのです。

ただし、小学生にとっては、この語数が大きなプレッシャーになってしまうことも。

「こんなにたくさん覚えられない…」と感じて、英語に苦手意識を持ってしまう子も少なくありません。

英単語や英文を書く授業でつまずく

小学校の英語授業では、本来「話す・聞く」が中心です。ですが、最近の教科書には「書く」内容が増えてきています。

たとえば、啓林館の教科書「Blue Sky elementary」には、アルファベットや単語の書き取り練習が組み込まれています。

出典:Blue Sky Elementary | 令和6年度用 小学校教科書のご案内 | 啓林館

この変化は、中学校での英語授業につまずかないよう、早い段階で書く力も身につけさせたいという背景があるからです。

とはいえ、まだ日本語の書き取りにも苦戦している子もいる時期。

英語のスペルを覚えたり、正しく書いたりするのは、想像以上に大変なことです。

書くのが苦手な子どもは、授業についていけないことで自信をなくし、「英語は難しいもの」と思い込んでしまうかもしれません。

中学受験で英語を扱う学校が増えている

最近では、中学受験に英語を取り入れる学校が増えています。

東京都内の私立中学校だけでも、2024年には142校が英語を受験科目に採用していました。

この傾向を受けて、塾や家庭学習で英語の対策を始める子どもも少なくありません。

その結果、英語の授業が「楽しい時間」ではなく、「テストのための勉強」になってしまっているケースも。

小学校の英語教育は、本来「慣れ親しむ」ことが目的です。

しかし、受験を意識する流れの中で、その原点が見えにくくなっているのかもしれません。

楽しむ余裕がなくなり、義務的に勉強させられるようになると、英語そのものへの興味も薄れていってしまいます。

本来の英語教育の目的と実際の英語教育のギャップ

そもそも小学校で英語を学ぶのは、「子どもたちが言葉に親しみ、楽しさを知るため」のはず。

けれど最近の授業では、その原点が少しずつ見えにくくなってきているようです。

ここでは、英語教育の本来の目的と、そこから生まれているギャップについて考えてみましょう。

「楽しむこと」から「覚えること」へのシフト

英語の授業は、本来「英語に慣れること」や「言葉の面白さを知ること」を目的に始まったものでした。

アルファベットの形を覚えたり、英語の歌を歌ったりする中で、「言葉って楽しいな」と思ってもらうのが、初期のねらいだったのです。

ところが近年、英単語の量が増えたり、書き取りが求められたりする中で、授業の雰囲気も少しずつ変わってきました。

「慣れる」よりも「覚える」ことに重きが置かれ、子どもたちも「暗記しないといけない」と意識し始めているかもしれません。

楽しむための英語だったはずが、いつの間にか“勉強らしさ”が前面に出るように──。

それは、子どもたちにとっての英語のハードルを、少し高くしてしまっているのかもしれませんね。

過度な負担が“苦手意識”を生むリスク

まだ日本語の語彙すら発展途上の小学生にとって、700語以上の英単語を学ぶのは決して小さな負担ではありません。

さらに中学受験や「書く力」まで求められるようになると、プレッシャーはより強くなっていきます。

大人でも、知らない言語で長文を書かされると戸惑いますよね。

それと同じことが、教室の中で起きているのです。

「英語って、難しい」「よくわからない」そんな感情が積み重なることで、やがては「苦手」のラベルが貼られてしまう。

一度そうなってしまうと、そこから英語を好きになるには、かなりの時間とサポートが必要になります。

だからこそ、今あらためて、子どもたちにとって「楽しい」が続く英語教育とは何かを考えることが、大切なのかもしれません。

家庭でできるサポートの必要性

英語が「楽しい」と思えるかどうかは、学校の授業だけで決まるものではありません。

むしろ、家庭でのちょっとした工夫や声かけが、子どもの英語との向き合い方に大きく影響することも。

ここでは、家庭だからこそできるサポートについて考えてみましょう。

学校だけに任せず、家庭でも「楽しい」工夫を

英語を身近に感じてもらうには、家庭での「楽しい」体験が欠かせません。

たとえば、好きなアニメの英語版を一緒に観てみたり、英語の歌を家族で口ずさんでみたり。

そんなふうに「英語=楽しいもの」と感じられる時間をつくることが大切です。

また、勉強と切り離した形で英語にふれることで、子どもは自然と「もっと知りたい」という気持ちを持つようになります。

大事なのは、「英語ができるようになること」ではなく、「英語って面白いかも」と思えるきっかけをつくること。

小さな成功体験や、「通じた!」という喜びを積み重ねることで、子どもたちは英語に対する前向きな気持ちを育てていきます。

まずは家庭の中で、そんなきっかけを一緒に見つけてみてはいかがでしょうか。

親ががんばりすぎなくてもいい

家庭での工夫はとても大切ですが、毎日親が付き添って発音を直したり、学習の進み具合を管理したりするのは、現実的には簡単ではありません。

忙しい中で無理をすると、親子ともに負担になってしまい、「英語=楽しい時間」だったはずのものが、「やらなきゃいけないこと」に変わってしまうこともあります。

だからこそ、家庭だけで抱え込まず、環境の力を借りるという選択も、決して特別なことではありません。

まとめ

小学校の英語は、本来「楽しむ」ことから始まるはずのものです。

しかし、単語数の増加や書く学習、受験の影響によって、いつの間にか「できない」「難しい」と感じてしまう子も増えています。

大切なのは、英語を嫌いになってから対処するのではなく、嫌いになる前に「できた」「通じた」という体験を重ねてあげること。

もし今、お子さんが英語に少しでも苦手意識を持ち始めているなら、環境を変えることでその印象は驚くほど変わることがあります。

アクティメソッドの無料体験では、読み書きより前に「聞く・話す」から入り、ゲーム感覚で英語にふれることで、「わかる」「できる」を積み重ねていきます。

無理に始める必要はありません。

まずはお子さんの反応を見てみるところから、はじめてみてはいかがでしょうか。

\\ まずは話を聞いてみよ! //

英語への苦手意識が芽生える前に、「楽しい!」という体験を積み重ねることが、子どもたちの前向きな気持ちを育てる第一歩になるかもしれません。

コメント